Imprimer tout

Imprimer texte

- Pourriture amère - Pomme

- Bitter rot

Champignon :

- Colletotrichum sp.

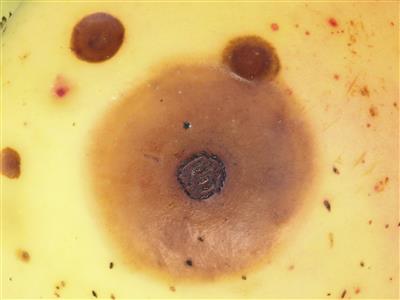

Taches et acervules noirs

© Laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection - MAPAQ

Information reliée à l'image

Généralités

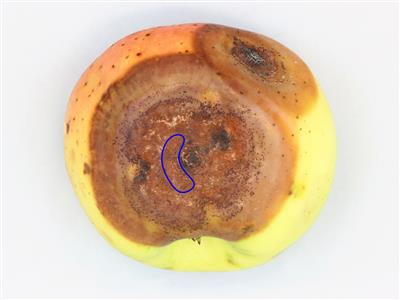

L’épiderme d’une pomme montre une pourriture brun clair portant au centre des acervules noirs disposés en cercle. Une pourriture d’une grande dimension envahit tout un côté de la pomme. Les observations microscopiques ont révélé la présence du champignon Colletotrichum sp., responsable de la pourriture amère chez le pommier.

Lire la suite

La pourriture amère est une maladie commune des pommes et des poires dans tous les pays producteurs. Elle est causée par deux espèces de Colletotrichum soit C. gloeosporioides et C. acutatum. Ces champignons provoquent également de l’anthracnose chez de nombreuses cultures. Chez le pommier et le poirier, la pourriture amère est observée en verger et les attaques sont plus fréquentes sur les cultivars hâtifs (ex. : 'Paulared') tandis qu’en entrepôt, la maladie est appelée gloéosporiose. La maladie est remarquée plus fréquemment dans les régions pomicoles où la température est chaude et humide. Cette maladie était très dommageable avant le développement de fongicides efficaces. Au Québec, la pourriture amère est occasionnelle et mineure, mais tend à augmenter depuis 2015.

Lire la suite

Symptômes Fruit : au début, les taches sont petites, circulaires, brun pâle à brun foncé et sont superficielles. En se développant, les taches demeurent circulaires, mais s’enfoncent à mesure que le champignon cause la pourriture de la chair des fruits. Lorsque les taches ont entre 1 et 3 cm de diamètre, des acervules noirs sont produits et disposés en cercles concentriques autour du point d’infection. Lorsque les conditions sont propices (température entre 20 et 30 °C et très humides), des masses de spores roses à saumon apparaissent. La maladie se développe dans la chair et lorsque le fruit est tranché en deux, on aperçoit une lésion en forme de « V ». Les fruits infectés pourrissent, se dessèchent et se momifient. Ils tombent au sol ou demeurent dans l’arbre tout l’hiver. Sur les fruits matures, les lésions sont entourées d’un halo rouge.

Lire la suite

Ne pas confondre La pourriture amère peut être confondue avec la pourriture noire des fruits (Botryosphaeria obtusa) et la pourriture blanche (Botryosphaeria dothidea). La présence d’une pourriture brune de la chair en forme de « V » et les conidies roses à orange permet de différencier la pourriture amère de ces deux maladies. En entrepôt, elle pourrait être confondue avec le point amer qui est un désordre physiologique et l’anthracnose sur fruit (Neofabraea sp.).

Lire la suite

Cycle vital Le champignon hiverne sous la forme de saprophyte dans les bourgeons à fruits, les fruits momifiés, le bois mort et les chancres. Au printemps, les conidies sont produites lorsque la température est chaude (> 20 °C) et pluvieuse ou humide et sont dispersées par la pluie et les insectes. Sous nos conditions climatiques, le stade sexué Glomerella sp. est rarement observé ce qui signifie que les ascospores jouent un rôle mineur dans le développement de la maladie. Les conidies germent dans l’eau libre et produisent des appressoria pour pénétrer directement les tissus ou entrent par des blessures. L’infection est rapide et peut se produire en cinq heures lorsque la température optimale est atteinte (26 °C). Les fruits sont sensibles trois semaines après la chute des pétales et jusqu’à la récolte. La maladie se développe lorsque la température varie entre 26,5 et 32 °C et les fruits exposés directement au soleil sont plus vulnérables. La production importante de conidies sur les fruits accroît le potentiel de dispersion rapide de la maladie dans les vergers.

Lire la suite

Méthodes de lutte La méthode à privilégier pour contrôler la pourriture amère demeure l’élimination des sources d’inoculum (fruits momifiés, bois morts, chancres, branches infectées par la brûlure bactérienne, etc.) et tous les tissus qui sont infectés au cours de la saison de croissance. La plupart des cultivars sont sensibles à la pourriture amère. La lutte chimique demeure une alternative efficace lorsque des symptômes de la maladie se manifestent sur les fruits. Les traitements fongiques doivent être réalisés entre la chute des pétales et la récolte.

Lire la suite

Traitements phytosanitaires

Références/liens Jones A. L. & Sutton T. B. (1984). Bitter Rot. Dans Diseases of Tree Fruits. Cooperative Extension Service, Michigan State University. p. 13-14.

Sutton T. B., Aldwinckle H. S., Agnello A. M. & Walgenbach J. F. (Eds) (2014). Bitter Rot. Dans Compendium of Apple and Pear Diseases and Pests. 2nd éd. APS Press. The American Phytopathological Society Press, St-Paul, Minnesota. p. 20-21.

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=14878

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=13689

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/orchnews/2016/on-0816a3.htm

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Capitale-Nationale/Pourritureamerepomme_VincentPhillion.pdf

https://extension.psu.edu/bitter-rot-of-apple

https://ohioline.osu.edu/factsheet/plpath-fru-20

Sutton T. B., Aldwinckle H. S., Agnello A. M. & Walgenbach J. F. (Eds) (2014). Bitter Rot. Dans Compendium of Apple and Pear Diseases and Pests. 2nd éd. APS Press. The American Phytopathological Society Press, St-Paul, Minnesota. p. 20-21.

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=14878

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?p=13689

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/orchnews/2016/on-0816a3.htm

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Capitale-Nationale/Pourritureamerepomme_VincentPhillion.pdf

https://extension.psu.edu/bitter-rot-of-apple

https://ohioline.osu.edu/factsheet/plpath-fru-20

Lire la suite